「おもちゃを片付けて!」と言っても、子どもが片づけてくれない時ってありますよね。

お母さんができることは、まずは環境つくりから。

おもちゃ収納のコツをお片付けのプロが解説します。

おもちゃ収納の5つのコツをおさえて、子どもがおもちゃを片付けないことへのガミガミ、イライラをなくしましょう!

おもちゃを片付けない子どもができるようになる、収納のコツ。

- おもちゃを置く範囲を決め、量を増やさない。

- 1軍2軍分けでおもちゃを厳選

- フタなし収納用品に入れて入れたり戻したりを簡単に。

- 1ボックス1ジャンルで仲間ごと収納すればお片付けがラクラク

- 写真やイラストでラベルを貼れば子どもでも戻せる

大人になってお片付けな苦手な人の共通点

実は、大人になってお片付けが苦手な人には共通点があります。

それは、子どもの時にお片付けの経験をしてこなかったこと。

- 過保護タイプ…親が片付けや準備などを子どもにしてくれた

- お片付けが苦手家系タイプ…親もお片付けが苦手だった

の二つのタイプに分かれます。

どちらかのご家庭で育った子どもは、大人になってお片付けができなくなってしまうことが多いようです。

では、お片付けができる子どもになってもらうためには、どうしたらよいのでしょうか?

お片付けができる子どもに育つにはどうしたらいいの?

お片付けができる子どもに育つには、2つポイントがあります。

- できる、できないにかかわらず、お片付けの「経験」を子どもにさせてあげること。

- お片付けしやすい「環境」を整えてあげること。

つい、「自分が片づけたほうが早い!」とママが手を出してしまいがちですが、意識的にお片付けの機会を設けてあげることが必要です。

また、「片付けて!」といっても戻す場所がなかったり、片付けにくいと子どもは片づけようと思ってもどうしていいかわかりません。

ですので、親御さんはお片付けしやすい「環境」を作ってあげることがポイントになってきます。

では、お片付けは、何歳くらいからできるのでしょうか?

お片付けは何歳からできる?

まだ、小さいからお片付けは無理と思って敷かうかもしれませんが、実はお片付けは、8ヶ月~1歳くらいからできるんです!

箱の中に遊びながら物を入れることができるようになったらはじめ時。

「ないないしようね。」など声をかけながら遊びの延長ではじめてみましょう。

早ければ早いほど、習慣として身に着けやすいです。

子どもにお片付けしてもらうための5つのポイント

では、具体的な方法について5つご紹介します。

1: おもちゃを置く範囲を決め、量を増やさない。

おもちゃがリビングに溢れて生活空間を圧迫してしまう、ということがないように、まずは、おもちゃを置く場所と置ける範囲をお子さんと決めましょう。

例えば、押し入れの半分や、3段のカラーボックス1つずつ、など子ども自信がおもちゃを所有してよい枠組みを決めてしまいます。

物は永久に持ち続ける事はできません。

「その範囲におもちゃが溢れてきたら、減らす。」というルールを決めておきましょう。

その際、インターネットなどでおもちゃ収納の事例をお子さんに見せて、「こんな風に〇〇ちゃんのおもちゃのコーナーを作るのはどうかな?」とおもちゃ収納の完成形をイメージさせてあげると良いですよ。

そうすることで、子どもわくわくしながらでお片付けに取り組んでくれるはずです!

2: 1軍2軍分けでおもちゃを厳選

遊ぶ時期が過ぎたおもちゃや壊れたおもちゃが混じってはいませんか?

- 子どもが好んで遊ぶおもちゃ➡1軍

- 最近遊ばないおもちゃ➡2軍

というように、使用頻度に応じて分けます。

この時、「このおもちゃはいるの?いらないの?」といきなり聞いてしまうと、「要らないと言ったら、捨てられてしまうのではないか?」という心配から、「全部いる!!」と答えてしまうかもしれません。

「要る?要らない?」と聞くのではなく、「よく使っているおもちゃは左のゾーンに、あまり使っていないおもちゃは右のゾーンに分けてみよう!」と言葉がけを。

また、子ども自身で判断できるようでしたら判断を任せてみましょう。

次に、2軍の中から手放しても良いおもちゃをピックアップします。

「これ高かったのに…」とか「こんなの要らないでしょ」と横から口を出さないように注意。

口をはさみたい気持ちをグッと我慢して、子どもに任せてあげましょう。

もし、どうしてもママ自身が手放せないおもちゃがあったら、子どもの目のつかない場所に保管しておきます。

自分が大好きだったおもちゃを手放すのは心が痛いものです。

手放しても、「いとこの〇ちゃんが使ってくれる。」「リサイクルショップで欲しい人の元でまたおもちゃを使ってもらえる。」など、おもちゃの行き先を伝えておくと安心して手放せます。

我が家の場合は、フリーマーケットで遊ぶ時期を過ぎたおもちゃを売るという体験をさせたこともあります。

自分が使っていたおもちゃが、誰かのもとでまた活躍するのは子どもも嬉しいようでした!

3: フタなし収納用品に入れて入れたり戻したりを簡単に。

買った時のパッケージにおもちゃがそのまま入っていると、おもちゃを取り出しにくかったり、戻すのに手間がかかったりします。

また、カラフルなパッケージが原因で、ごちゃごちゃした印象にもなってしまいがちに。

思い切ってパッケージから出し、インテリアに調和した収納で統一しましょう。

赤ちゃんの誤飲の心配がなければ、フタなしの収納が便利です。

ワンアクションで出したり戻したりができるので、お子さんでも簡単にお片付けができますよ。

4: 1ボックス1ジャンルで仲間ごと収納すればお片付けがラクラク

収納するときの、もう一つのポイントは、一つの収納用品に1ジャンルでまとめることです。

大きなかごの中にいっしょくたんに入れていると、お目当てのおもちゃを探すために全てをひっくり返してしまい、ママがイライラなんてことも。

- 乗り物グループ

- ぬいぐるみグループ

- おままごとセット

- 音の出るおもちゃグループ

- お絵かきセット

など、同じ仲間同士で1つにまとめます。

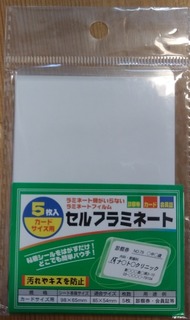

5: 写真やイラストでラベルを貼れば子どもでも戻せる

最後の仕上は、おもちゃの写真やイラストのラベル貼り。

ラベルを貼るのと貼らないのでは、片づけやすさに大きな差が!

収納で一番大切なことは、定位置を作ることです。

おもちゃの帰る場所が子どもにわからなければ、せっかく収納を作っても定位置に戻せなくなってしまいます。

子どもが分かりやすいように、必ず写真やイラスト付きのラベルを貼ってくださいね。

おススメは、「写真(またはイラスト)+ひらがな」です。

子どもだけでなく、家族全員がわかりやすくなりますよ(^^)

進んでお片付けしてくれるようになる!おもちゃの収納を作ってみよう。

おもちゃの片付けをすることで、子どもが自分で片づけられるようになりお母さんは大助かり!

また、お子さん自身もお片付けができるように成長します。

「片づけて!」という前にまずは環境づくり。

最初は大変かもしれませんが、気持ちも空間もスッキリしますのでぜひ親子で取り組んでみてくださいね。

- おもちゃを置く範囲を決め、量を増やさない

- 1軍2軍分けでおもちゃを厳選

- フタなし収納用品に入れて入れたり戻したりを簡単に

- 1ボックス1ジャンルで仲間ごと収納すればお片付けがラクラク

- 写真やイラストでラベルを貼れば子どもでも戻せる